王渔洋及清诗的地位

《神韵秋柳——王士禛传》跋

写完王士禛,望望窗外,细雨濛濛,绿柳婆娑,这天正是谷雨。

远树无枝、远水无波,沉浸在这诗意的窗外画景中,我多么想与300多年前的渔洋先生(注:王士禛,号渔洋山人)再做一次时空的对话,先生:我不能对面聆听您的教诲,只能在文字的沙海里爬梳剔抉、参互考寻,为的是一步步接近您,探寻那些时空中稍纵即逝的灵光、幽奥和悬微。我知道,我是站在研究您的众多学者的肩膀上与您对话的,我用键盘敲出的这些字,用这些字拚成的大餐,酸咸之间,是否合乎胃口?您说,诗的韵味在酸咸之间,其妙处在于不著一字,尽得风流。而评传却必须明昏启聩,做结论性的判断。好在,我是尽力的,那个飘渺无定的神韵诗说,我自感触摸到了它的脉博。期待。那个时空中的您,也能给我投来温柔敦厚的一笑。

接受这个任务,是在五年前,为了与渔洋先生有更多接触的机会,我尽力在工作之余,沿着他的足迹去触踏他走过的大地和抚摸他曾经抚摸过的瓦木砖石。

山西榆次什贴镇可能是我住过的唯一一个乡镇级的旅店,一夜15元钱,但在王士禛时代,这里却是一个重要的官驿,西来东去的官员几乎都要在此落脚。康熙十一年,王士禛主试四川乡试,就曾在此驿站中停留,并在当地官员的安排下,看了一场射箭表演。傍晚,在过访一个荒寺之后,我们来到断崖旁,那条官道就在我们的脚下。抬眼望去,崖深丈许,蓬蒿满崖,几个大鸟自崖对面飞来,叫声悠扬,那回音自谷底传来,又随远方白云,簌然散去,似是一个遥远的致意。而这致意却直戳心底,我在想,莫非渔洋先生还在这里?

我庆幸有这样一个机会,能与王士禛这样一个巨灵做五年充分的对话;也让我把明末清初的历史撕开冰山一角,并烛幽探微,对其中的些许人物、事件做历史与现实的深切关照,在这个过程中,我得到了读史的乐趣,也得到了知识的充实和现实的参照与感悟。

渔洋是一位诗人,同时,他还是一位官员,而且是一个大官,二品,历代有影响的诗人中做到他这种高位的,不多。这也许是他将诗法和处世之法相统一的结果。

渔洋一生中有四次被降级、撤职和罢官的经历。幸运的是,每一次,他都有山水之助,在山水之间洗涤烦忧。渔洋是不幸的,不到成年就目睹家族涂炭;渔洋又是幸运的,他有那样好的祖父和一个开明的皇帝。以他的天资和温柔敦厚的秉赋,当然是一片前程锦绣。

渔洋一生的爱好无非是写诗、读书、山水和交友。这一切,他又有足够的条件,使他能诗意地生存、诗意地栖居,他生活的圈子,使他可以尽情地挥洒才华,留下风流华章。得意时,他能诗酒唱和,失意时,他可以遥望天空。可贵的是,无论怎样,他都能做到羚羊挂角,无迹可寻。他的风流即在此。他深悟“用之则行。舍之则藏”的道理,当他必须面对时,他可以咆哮公堂;当他需要回避时,也可与陈焯一天胡扯,即使好朋友来借钱,他也没有豪举,而是由夫人褪下腕上的手镯;即使如赵执信辈,骂到他的脸上,他也没有激愤之情,而是淡然一笑,不做回应。渔洋的韵味确在于此,写完此书,他留给我的是一个淡淡的笑容,那样亲切,那样敦厚。这不露声色的一笑,如光如电,如梦幻泡影,300多年来,让人去体味、去思量。而这种风流也是一般人所难以达到的。

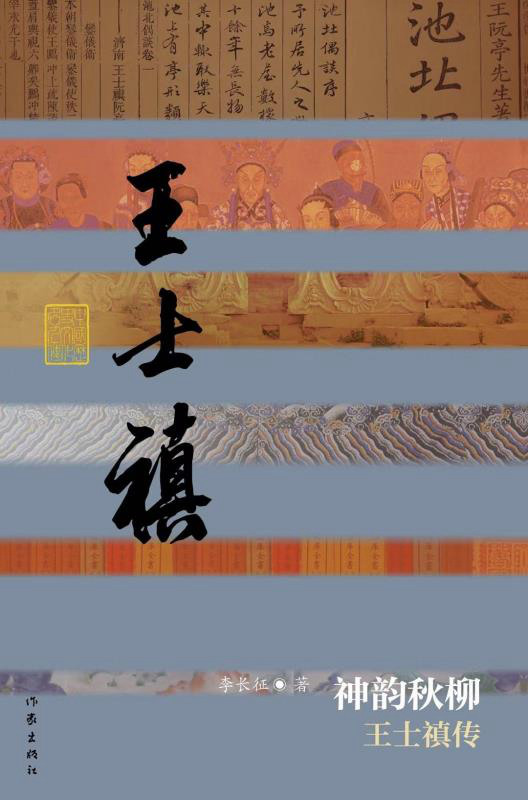

《神韵秋柳——王士禛传》书封 作家出版社供图

但是渔洋的无迹可寻,却不可作无所作为的曲解,他一生讴歌忠烈,在他的潜意识当中,忠烈是他人格的基石。无论是俶山祠前,还是五人墓旁,无论是国士桥头,还是杨慎故宅,每到一地,他都要在忠烈面前作流连慨叹。有了这种人格的基石,王士禛便能舞动处世的太极,打起灵魂的乒乓,在你推我挡之间,保护自己,成就别人。所谓成人达已,内圣外王是也。

有清一代,人们对清代的文学成就似乎仅仅专注于《红楼梦》、《儒林外史》和《聊斋志异》,以至于清诗常常被人忽视。明人焦偱提出了“一代有一代之所胜”的观点,认为各个朝代都有巅峰的文学样式,如汉魏大赋,唐诗、宋词,元曲,明清小说,而殊不知,这种观点误导了人们对传统诗歌在清代地位的认识。在清代,由于有了如王士禛这样痴诗如命的人,清诗成为了中国诗歌——这一最古老的文学样式的集大成者,但是集大成的顶峰在哪里?在此,我还是引用著名学者胡怀琛的观点,——即在王渔洋!

胡怀琛先生有一本著作——《中国八大诗人》,继屈、陶、李、杜、白、苏、陆之后,第八大诗人,就是王渔洋。何以如此?综合诸多学者和胡怀琛先生的分析,我认为:一、王士禛“我本恨人,性多感慨”的天性,他找到的最好的抒情方式,自然是诗歌。即说,王士禛有诗人最好的基因。二、清代是中国古代文学和文字传承的最晚期,传统的积淀已经非常深厚,王士禛先学唐后学宋、学宋后又宗唐,使他能兼融并蓄。清以后,进入白话文时代,再也没有古诗歌得天独厚的土壤了。同时,满人尊古、复古。这是清代训诂和学术飞速发展的根本,而诗歌也得以在古文字中汲取更多营养。王士禛科举出身,自然在古文字的浸润中出类拔粹。所以,中国诗歌最好的土壤出现在清代。三、中国诗歌讲究含蓄、婉转,乐而不淫,哀而不伤,不像外国诗歌那样直接,而这正是中国诗歌的正宗传统,以诗教化,可诗教也。王士禛诗风的温柔敦厚和不著一字,尽得风流的神韵学说,正是中国诗歌的正宗传承。

从中国诗歌的发展历程看,清诗是中国诗歌的集大成者,从王士禛生活的时代和他的诗风看,王士禛是中国诗歌的正宗在有清一代发展的巅峰。

渔洋是位诗歌大家,他的典、远、谐、则之说是诗歌中的瑰宝,他“羚羊挂角,无迹可寻”的神韵,正如中国画的水墨韵味,这种韵味与西洋画的逼真写实是两种完全不同的艺术流派。水墨韵味正是中国元素、中国风格、中国味道,在渔洋诗文中浸淫,领悟其美、其妙,又能升发多少文化自信!

渔洋除了是一个诗人、官员,还是一个诗论家,他的神韵诗说光照中国文坛380多年的历史,在为父亲丁忧守制的三年中,王士禛常常站在西城别墅的石帆亭上、春草池畔,凝望天空,任思绪云卷云舒。他放任自己的感官去听、去想、去看、去呼吸、去触摸、去感受。王士禛陶然其间,他在声音和色彩的多元感受中力图找到一种折衷、统一的感觉,这种感觉正是诗歌王国中在字句之外所营造的感觉。这种感觉是不断地在变化的,而这种变化恰恰是诗歌真正的魅力所在!它可以触摸却触摸不到,可以感知却感知不到。刚刚如清风徐来,忽又如琴曲戛然而止;刚才如阳光脉脉含情,倏尔又如雨打芭蕉、凄凄历历。诗歌真正的美,绝不是凝固的瞬间之美,而是不断变化着的起伏多姿的愉悦,而这个感知之变正是诗的永恒之美。这种起伏多变、多姿多彩的感知尝若是和谐的,而不是突兀的,是有韵律的而不是呕哑嘲哳的,那么,这种和谐统一便是神韵。对于一首诗来说,搭建它的句子并不重要,通过这些句子的桥、石、木、水、林、亭、台所搭建和营造的环境才是诗的真正价值所在,这种环境所带来的感受即是一首诗的韵味,但,有韵味并不是神韵!一首诗如有和谐之韵、才算是神韵!

神韵的精髓在于不著一字,尽得风流,而要说透这个理论却是不着万言,也难道尽的。渔洋一生参禅学佛,其思想博大精深,我也力图以讲故事的方式增强其可读性,致于效果,只有让读者评说。

我庆幸我能在王士禛这片思想和艺术的沃土上深耕细作,五年来,我汲取的营养会受益终身!

李长征

2018年4月29日

《神韵秋柳——王士禛传》,李长征著。作家出版社。33万字。2019年7月第一版。作者系德州晚报社社长、总编辑。

[专家评论]

中国社会科学院文学研究所研究员、博士生导师,《文学遗产》杂志主编陶文鹏:

作者巧妙发挥合理的艺术想象,真实生动地展现清初一代诗宗王士禛温雅 敦厚、仁义淡泊的性情,彰显他的忧患意识与高尚品格,赞扬他以清新俊逸之才,创作出脍炙人口的神韵诗歌并倡导神韵诗说,在中国诗史上闪射 出奇光异彩。

中国报告文学学会常务副会长,中国作家协会报告文学专委会副主任,全国报告文学理论研究会会长,文学评论家李炳银:

王士禛生逢明清两朝更替之际,在那个很难选择的环境中,他以自己的守为根做官修学,虽有彷徨,但亦有仁厚官声和“神韵”诗学主张立足世间, 并以此被后人赞颂。本传在线性的人物生平经历叙述中,涉世记事,状人 说诗,在细密的探究和考评中,书写了传主曲折起伏坎坷的人生,畅达丰厚,给人颇多阅读收益。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量